工業空氣彈簧減震器憑借其動態調節能力與卓越的減震性能,已成為精密制造、能源化工、物流運輸等領域的核心減震解決方案。其選型需結合設備特性、工藝需求及環境條件進行系統性評估,以下從六個維度解析關鍵考量因素。

一、負荷特性與動態響應

空氣彈簧的載荷能力需覆蓋設備靜態重量與動態沖擊的疊加值。在數控機床場景中,主軸高速旋轉產生的離心力與切削力可能使瞬時載荷增加30%以上,需選擇具備1.5倍安全系數的減震器。對于沖壓設備這類周期性沖擊載荷場景,需通過多腔室結構實現剛度分級調節,確保在0.2秒內完成從軟支撐到硬支撐的切換,避免共振導致的設備損壞。

二、振動頻率與衰減需求

不同工業場景的振動頻譜差異顯著。半導體晶圓制造設備對0.5-5Hz的微振動極為敏感,需采用膜式空氣彈簧配合磁流變阻尼器,實現95%以上的振動衰減率。而礦山破碎機產生的10-100Hz高頻振動,則需通過囊式空氣彈簧的蜂窩狀氣囊結構分散沖擊能量,配合可調阻尼孔實現頻率自適應調節。

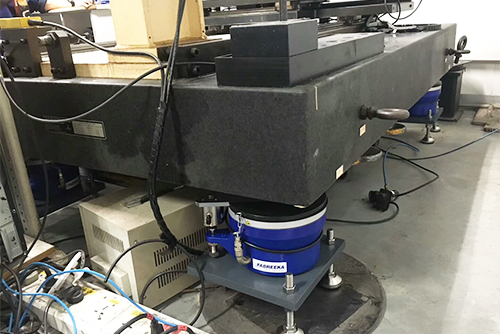

三、空間約束與安裝方式

在電子顯微鏡等精密儀器場景,設備底部空間往往不足150mm,需選用超薄型膜式空氣彈簧,其高度可壓縮至原始尺寸的40%。對于大型風力發電機的塔筒減震,則需采用垂直安裝的倒置囊式結構,通過氣壓梯度設計實現軸向與徑向振動的同步隔離。

四、環境適應性設計

化工領域的腐蝕性氣體要求空氣彈簧采用氟橡膠涂層,其耐酸堿性能較普通橡膠提升5倍以上。在-40℃的極寒地區,需配置電加熱膜維持氣囊溫度,防止氣體液化導致剛度突變。對于海洋平臺應用,三級密封結構可將鹽霧滲透率控制在0.01mg/cm²·h以下,確保10年使用壽命。

五、調節精度與響應速度

汽車制造中的激光焊接設備要求空氣彈簧在0.01秒內完成氣壓調節,定位精度誤差不超過±0.02mm。這需采用電子控制單元(ECU)與高精度壓力傳感器(分辨率0.001bar)的閉環控制系統。而建筑隔震場景則更注重長期穩定性,通過機械式氣壓調節閥實現年漂移量小于0.5%的精準控制。

六、維護周期與全生命周期成本

在連續運行的造紙生產線中,空氣彈簧的維護間隔直接影響生產效率。采用自潤滑復合材料軸承的設計可將維護周期延長至2年,較傳統金屬軸承減少80%的停機時間。通過模塊化設計,單個氣囊的更換時間可控制在30分鐘內,顯著降低全生命周期維護成本。

工業空氣彈簧減震器的選型是涉及力學、材料學、控制理論的系統工程。從載荷譜分析到環境適應性驗證,從動態響應測試到全生命周期成本建模,每個環節都需嚴謹的技術論證。隨著智能傳感技術與新材料科學的突破,具備自診斷、自適應功能的第三代空氣彈簧減震器正在推動工業減震技術向更高精度、更可靠性的方向發展。

一、負荷特性與動態響應

空氣彈簧的載荷能力需覆蓋設備靜態重量與動態沖擊的疊加值。在數控機床場景中,主軸高速旋轉產生的離心力與切削力可能使瞬時載荷增加30%以上,需選擇具備1.5倍安全系數的減震器。對于沖壓設備這類周期性沖擊載荷場景,需通過多腔室結構實現剛度分級調節,確保在0.2秒內完成從軟支撐到硬支撐的切換,避免共振導致的設備損壞。

二、振動頻率與衰減需求

不同工業場景的振動頻譜差異顯著。半導體晶圓制造設備對0.5-5Hz的微振動極為敏感,需采用膜式空氣彈簧配合磁流變阻尼器,實現95%以上的振動衰減率。而礦山破碎機產生的10-100Hz高頻振動,則需通過囊式空氣彈簧的蜂窩狀氣囊結構分散沖擊能量,配合可調阻尼孔實現頻率自適應調節。

三、空間約束與安裝方式

在電子顯微鏡等精密儀器場景,設備底部空間往往不足150mm,需選用超薄型膜式空氣彈簧,其高度可壓縮至原始尺寸的40%。對于大型風力發電機的塔筒減震,則需采用垂直安裝的倒置囊式結構,通過氣壓梯度設計實現軸向與徑向振動的同步隔離。

四、環境適應性設計

化工領域的腐蝕性氣體要求空氣彈簧采用氟橡膠涂層,其耐酸堿性能較普通橡膠提升5倍以上。在-40℃的極寒地區,需配置電加熱膜維持氣囊溫度,防止氣體液化導致剛度突變。對于海洋平臺應用,三級密封結構可將鹽霧滲透率控制在0.01mg/cm²·h以下,確保10年使用壽命。

五、調節精度與響應速度

汽車制造中的激光焊接設備要求空氣彈簧在0.01秒內完成氣壓調節,定位精度誤差不超過±0.02mm。這需采用電子控制單元(ECU)與高精度壓力傳感器(分辨率0.001bar)的閉環控制系統。而建筑隔震場景則更注重長期穩定性,通過機械式氣壓調節閥實現年漂移量小于0.5%的精準控制。

六、維護周期與全生命周期成本

在連續運行的造紙生產線中,空氣彈簧的維護間隔直接影響生產效率。采用自潤滑復合材料軸承的設計可將維護周期延長至2年,較傳統金屬軸承減少80%的停機時間。通過模塊化設計,單個氣囊的更換時間可控制在30分鐘內,顯著降低全生命周期維護成本。

工業空氣彈簧減震器的選型是涉及力學、材料學、控制理論的系統工程。從載荷譜分析到環境適應性驗證,從動態響應測試到全生命周期成本建模,每個環節都需嚴謹的技術論證。隨著智能傳感技術與新材料科學的突破,具備自診斷、自適應功能的第三代空氣彈簧減震器正在推動工業減震技術向更高精度、更可靠性的方向發展。

掃一掃,關注我們

掃一掃,關注我們