一、氣浮與薄膜的“雙重減震”機制

薄膜式空氣減震器的核心在于將空氣彈簧的“柔性支撐”與薄膜材料的“能量耗散”有機結合。當外界振動傳遞至減震器時,密閉氣腔內的壓縮空氣首先通過“氣墊效應”形成低頻隔振層,其自振頻率可低至0.5Hz,有效屏蔽地面振動、設備運行等低頻干擾。與此同時,高強度薄膜(如聚氨酯或橡膠復合材料)在氣壓作用下形成第二道防線:振動能量迫使薄膜產生彈性形變,通過材料內部分子摩擦將機械能轉化為熱能,實現高頻振動的主動吸收。這種雙重機制使減震器在0.5Hz-200Hz頻段內隔振效率超過95%,遠超傳統螺旋彈簧的60%-70%。

二、精密實驗場景中的“定制化”優勢

在半導體光刻機中,薄膜式空氣減震器通過調節氣腔壓力與薄膜厚度,可實現亞微米級定位精度。例如,某型號減震器在0.2MPa氣壓下,其軸向剛度可精確控制在50N/μm,配合實時壓力反饋系統,即使載荷變化30%仍能維持高度穩定,確保光刻掩模版與晶圓的相對位置誤差小于50nm。在量子光學實驗中,減震器的低噪聲特性尤為關鍵:其內部摩擦系數低于0.01,運行噪音僅25dB(A),避免聲波擾動對單光子探測器的影響,保障量子糾纏態的穩定生成。

三、從實驗室到產業化的“技術躍遷”

薄膜式空氣減震器的技術迭代正推動精密制造向更高維度突破。在超精密加工領域,某企業研發的“智能氣浮-薄膜”復合減震平臺,通過嵌入壓電傳感器與主動控制算法,可實時感知0.01μm級的位移變化,并動態調整氣腔壓力與薄膜預緊力,使五軸加工中心的輪廓精度從IT5級提升至IT3級。在航天光學載荷測試中,減震器需承受-40℃至+80℃的極端溫差,新型硅橡膠薄膜材料通過分子鏈改性,將熱膨脹系數降低至5×10??/℃,確保低溫環境下仍能維持0.1μm級的定位重復性。

從納米光刻到引力波探測,薄膜式空氣減震器已成為精密光學實驗的“基礎元件”。隨著氣浮技術、智能控制與新材料科學的深度融合,這一“隱形守護者”將持續突破物理極限,為人類探索微觀世界與宏觀宇宙提供更穩定的實驗平臺。

銀泰PMI滾珠絲桿-端塞型系列FDDC

銀泰PMI滾珠絲桿-端塞型系列FDDC 銀泰PMI滾珠絲桿- FSIN(轉造級)

銀泰PMI滾珠絲桿- FSIN(轉造級) 上銀HIWIN滾珠絲桿轉造級系列

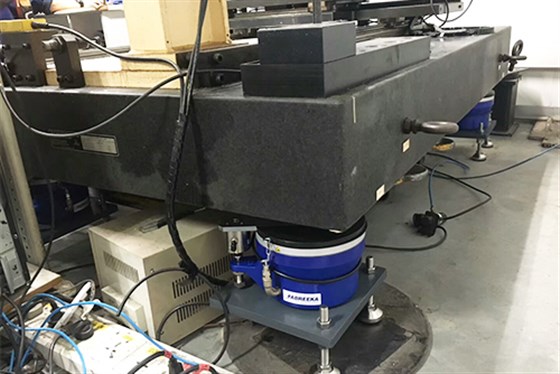

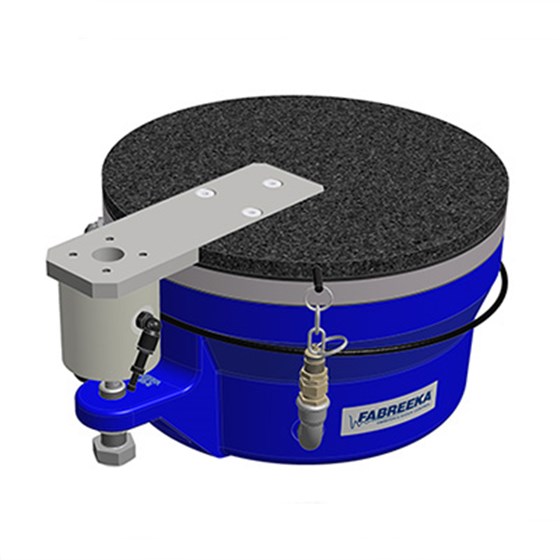

上銀HIWIN滾珠絲桿轉造級系列 Fabreeka空氣彈簧減震器PAL系列

Fabreeka空氣彈簧減震器PAL系列

掃一掃,關注我們

掃一掃,關注我們 電話咨詢

電話咨詢 產品中心

產品中心 按需定制

按需定制 關于慧騰

關于慧騰